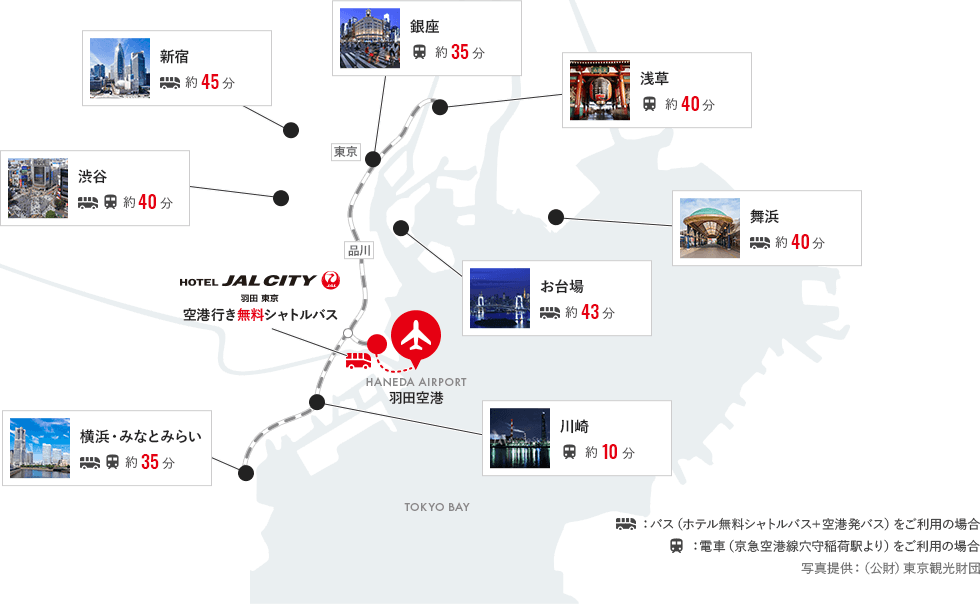

ホテルから電車やバスを使って、都心のショッピングエリアや観光地へ出かけませんか。

電車を乗り換えずラクに移動したいなら、ホテルの無料シャトルバスで空港まで行き、空港から目的地行きの直通バスがおすすめ。直通だから移動時間が短く、乗り換えのたびに荷物を運ぶ手間もありません。賢くスマートな移動で旅をもっと楽しく。

詳しい情報や観光地へのルートなどは、フロントでもご案内しております。

世界へと続く羽田空港が間近、下町情緒溢れる穴守稲荷。

古くから愛され続ける神社や工芸品はもちろん、目新しい体験型施設や話題のグルメも豊富。

旅の思い出に散策をしていただきたい、あたたかな街です。

ホテルから

約10分

先端技術による実証実験の取り組みや、ジャパンカルチャー体験の機会を通じた「新産業創造・発信拠点」です。

研究開発施設、会議場、ホテル、ライブホール、日本文化体験施設など様々な機能を集積させており、研究者、クリエーター、国内外からの観光客や来街者など、多種多様な人々が集います。

ホテルから

約10分

(羽田イノベーションシティ内)

戦闘機のフライトシミュレーターを3機導入した、日本初の体験型施設です。

海外から直輸入した本物志向の設備で、お客様に躍動感ある戦闘機ファイター体験をご提供致します。初めての方には元現役ファイターを含めたアドバイザーが丁寧に操縦方法の手ほどきを致します。家族や友人などの同行者と3機同時対戦等も楽しんで頂ける予定です。

ホテルから

約10分

(羽田イノベーションシティ内)

世界各国から厳選した麦芽・ホップで醸造した香料・着色料・保存料を一切使用していない新鮮な「MADE IN OTA」クラフトビールと都内醸造している厳選のクラフトビール(ペールエール・IPA、等)が楽しめます。

シェフの人気イタリアン料理や馬込のお野菜、連携市山形県長井市の旬の食材、大田市場からの江戸東京野菜、東北地方のブランド食材などを使った旬のメニューをご提供致します。

ホテルから

約5分

1804年(文化元年)、鈴木新田(現在の空港内)に建立。

五穀豊穣・商売繁昌・旅行安全の神として、日本全国から参拝者が後を絶たない人気神社として広く知られています。

ホテルから

約16分

航空安全祈祷に特化した神社。

旅行前に航空安全祈祷に訪れる方や航空関係者の参拝が多く、「えんむすび」「勝負事」のご神徳でも知られています。

ホテルから

約4分

穴守稲荷神社の鈴をモチーフにした一口最中やどら焼きなどの和菓子を販売。

紐でつながった軽い口あたりの最中の中には、国産小豆を使用した自家製の粒あんがたっぷり詰まっています。